最近因為基泰新聞引起我的好奇,都更的實際流程與辦理究竟是如何進行的,公辦都更、自辦都更又有何不同?

關於自辦都更這篇寫得滿清楚可以參考

延伸閱讀:自辦都更大小事:流程、優勢、條件、如何成立都市更新會

盡管都更有助於城市的發展和現代化,但它確實也引發了一些重要的問題,包括公平性和透明度。

關鍵要素一:公平性

首先,都更應該是一個公平、公正的過程,不能忽視居民的人權,應該確保在都更計劃中,無論是租房者還是業主,都能受益,尤其是社區中的弱勢群體,確保群眾的權益得到保護,且提供適當的賠償。

關鍵要素二:透明度

其次,透明度是關鍵,所有參與者都需要得到最完整、詳細的資訊,以便大多數的人都了解都更計劃的影響。例如計劃的實施細節,以及與社區居民進行開放且有意義的對話。透明度有助於建立信任,並確保政府和開發商的行動受到監督。

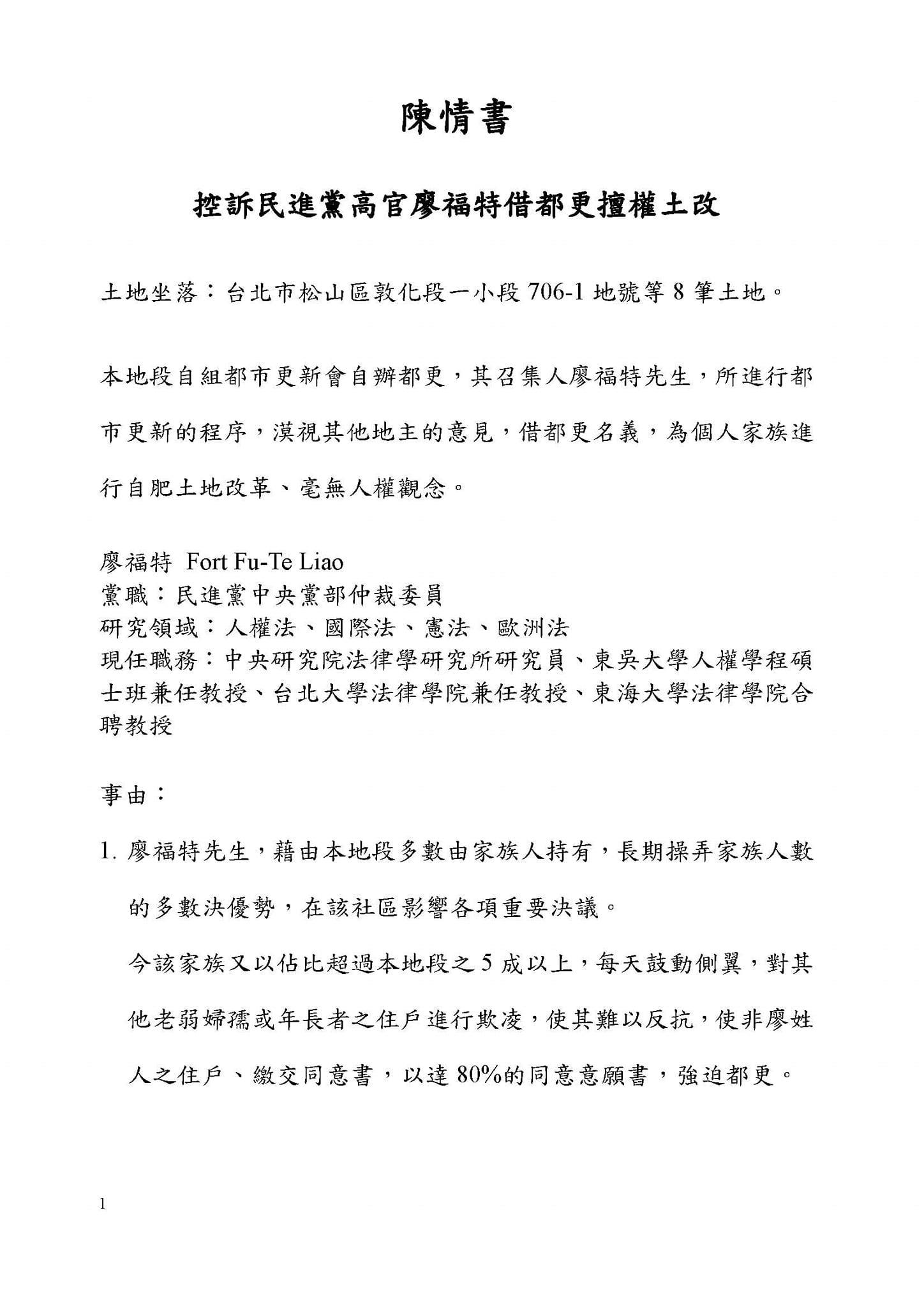

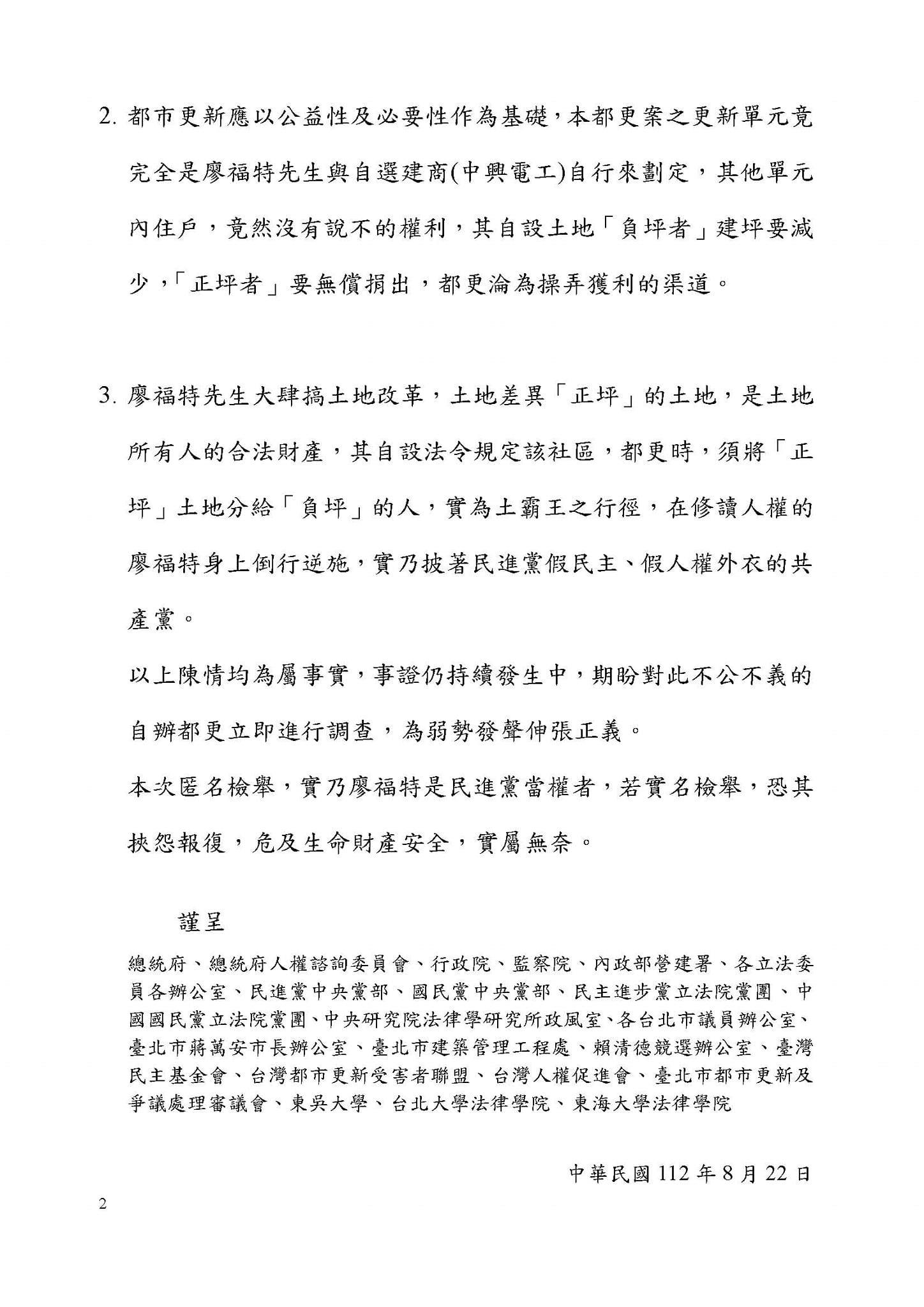

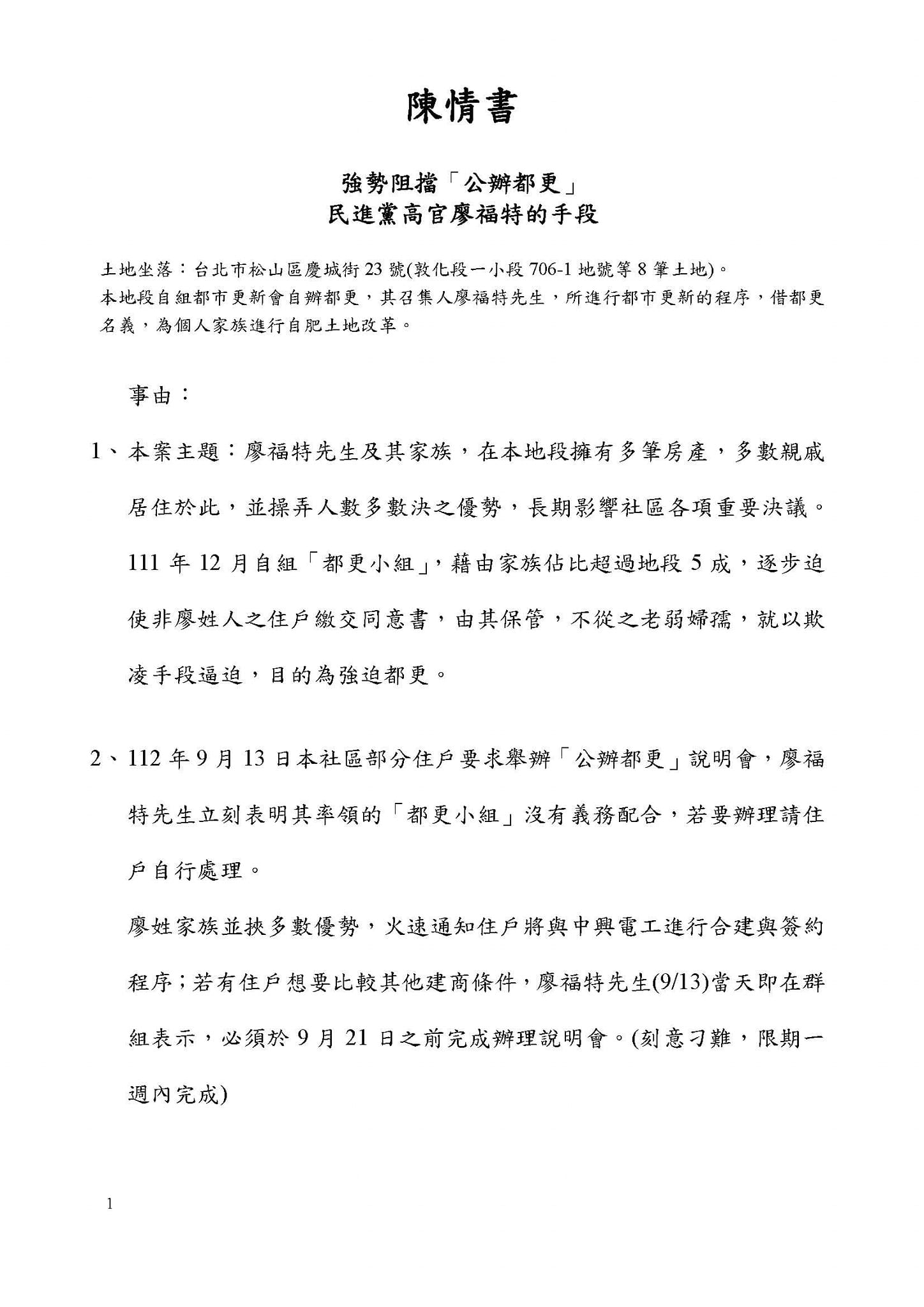

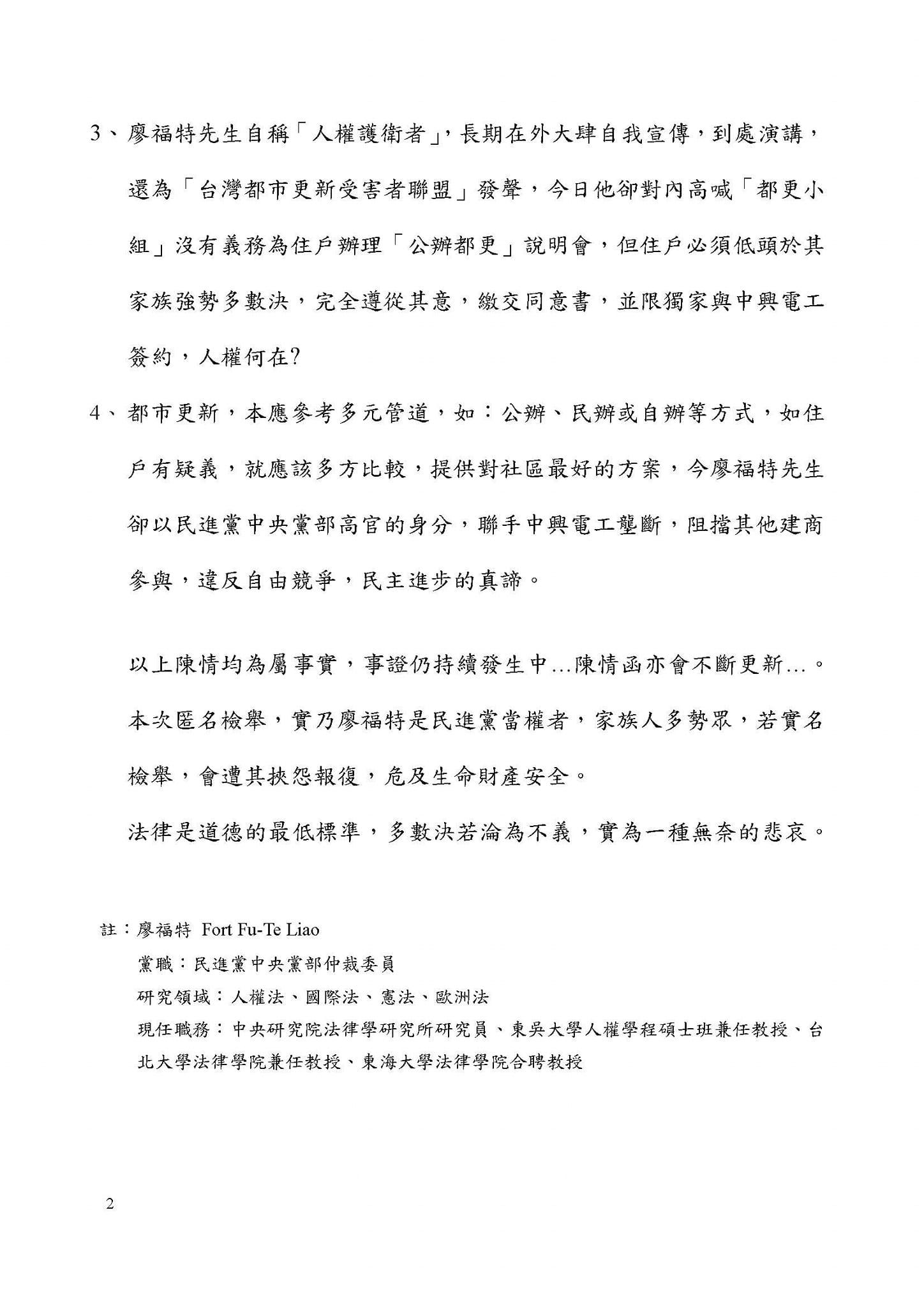

在搜尋了解都更的過程,也發覺其實一般民眾要自辦都更真的不容易,尤其過程涵蓋許多專業知識,看到臉友PO出的陳情函

自辦都更的召集人,程序上未能提供足夠的資訊、協助,並有忽略其他居民的參與權利的狀況,如上述居民的人權、整體規劃的公平、公正、透明度未被重視,就會流於權力只掌握在某些人的手上,居民沒有自己做點功課,真的無法保護自身的權益ㄟ…

#廖福特 #人權博士 #民進黨 #都更 #中央研究院 #基泰 #人權 #臺北市 #蔣萬安 #都市更新 #政府 #合建 #合作興建意向書 #地主

原文:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06ia52cFwtqktabYUpE2m8QCdqj1bQkjfRd9HYbm6okZDmQQxHySvtHqKC6jee6k3l&id=100001053941127

第一封陳情書:

第二封陳情書:

我相信都更是一件能讓社會/社區更好的事,但關鍵問題需要被正視並解決,和社區居民進行更深入的對話,以確保都更計劃能夠真正反映多數人的需求和期待。

綿軟清香清明粑 文/余雪靚 春天來了,清明草破土而出,山坡壁上一片一片的,遠遠看去,如綠毯上點綴點點黃花,十分美麗。走近細看,清明草只有五六寸高,嫩葉上長著一層白色的絨毛,莖上頂著一朵絨毛般黃色的清明花。在和煦的陽光下,發散出一陣陣濃郁的清香。 清明草性平和,有化痰、止咳、降壓、去風功效。先人歷來有摘其嫩苗食用或加入糯米粉做糕團的習慣。 每至清明前后,媽媽總愛帶我們去掐采清明草莖葉,將采來的清明草在冷水中洗凈,切成細細的碎末,再將切好的清明草放入盆中,加入白糖腌。一會兒,便見白糠腌過的清明草浸出水來。此時住盆中加入糯米粉和水,就著清明草攪拌,和面,直至不粘手。然后做成圓圓的粑粑放在洗好的一小片白菜葉上,放進蒸籠里蒸熟。揭開蒸籠,四周立即彌漫濃郁的清明清香,誘人食欲。清明粑入口綿軟清香,細嚼可嘗到清明草葉莖的生脆,吃罷唇齒留香。 趁熱吃清明粑,此時綿軟細膩,入口清香立即傾瀉而出,很是爽快舒服;粑粑冷后再吃,咬上硬硬的,但細細嚼來,那清香慢慢浸出,越嚼越有味。 清明粑做法各有不同,如用糯米粉和上清明草包住豆沙蒸,便是豆沙清明粑,也有人用紅糖取代白糖來做,說是吃味更甜。但我覺得紅糖濃郁的糖味蓋住了清香味,紅糖的紅色蓋住了清明草的綠色,反沖淡了純天然的那種自然,頗像是《紅樓夢》里做茄子,因配料過多,失去了茄子的原味一樣。 在清明前后,街上賣磁粑的小吃攤,同時賣起了清明草磁粑。因為是時令粑粑,人們很少能吃到,“物以稀為貴”,所以生意自然好。 做清明粑要下鄉去采摘清明草,在快節奏的今天,人們少了很多閑情逸致,更不喜在飲食上下這些繁瑣的工夫,餐桌上便很少見到清明粑了。 偶爾哪家因一時興起,采來清明草,做好粑粑,叫上左鄰右舍一起品嘗。人們在嘖嘖贊嘆這大自然的香味時,也忍不住要聊起曾經由媽媽做的清明粑,那時就不僅是在品嘗春天,更在懷舊了。 那一口口綿軟清香、溫溫暖暖的粑粑,就這樣將人們的心拉近了。 感念清明 文/戴益民 既清且明,當這兩個漢字奇妙地組合在一起時,就會讓人生出無限的感念來。 清明是一個獨特的節日,它不但以節氣命名,而且是三節(上巳節、寒食節、清明節)合一,至今流傳兩千五百多年,散發著生生不息的傳統文化魅力。“沐乎沂,風乎舞雩,詠而歸。”我們不能不敬佩我們的祖先,選擇這樣一個春和景明、天朗氣清的時節,攜家帶口,呼朋喚友,走近自然,親近自然,融入自然,在大自然的懷抱里,舉行祭祀、踏青、聚會活動,真可謂手舞足蹈,游目騁懷,甚而至于極視聽之娛,信可樂也。 四月的鄉村,田畈里到處開滿了金黃的油菜花。帶著母親,我們回到了她年輕時的老家——這個名叫仙人壩的地方。和煦的陽光給了母親行走的活力,在我們上山祭拜的時候,她居然在村子里遇見了兒時的伙伴——一個比她還大幾歲的老人。這恐怕是母親最后一次眺望她的故土家園了,她該有多少心里話想對兒時的伙伴訴說呢?在祖人的墳墓前,我們虔誠地祈禱著,祈求平安、健康、幸福,為了老人、自身和后輩,這些祝福代代傳承下來,已經變成了人和自然的對話與交流。 父親的山脈上生長著無數的映山紅,吸引著我的眼球。我們越過荊棘叢林,一步步艱難地靠近它們。在漫山遍野的翠綠中,它如火紅的旗幟,與生命涌動的春天相感應,令人歡喜不盡。清明的主調是感恩生命,回歸自然,映山紅帶給我們的不是悲傷而是快樂,是蓬勃的詩意的快樂。且采擷一簇,插在家里窗臺的花瓶中,似乎把春天也搬到了家里。 村里人說,三月三,吃芥粑,大人孩子不惹災。姐姐的菜園里應有盡有,那些生態的綠色令人眼前一亮。臨走的時候,車座后塞滿了大袋小袋,那里面裝的全是濃濃的親情。 清明謁祖先,鄉村接地氣,何樂而不為?! 家鄉的清明節 文/姚林寶 一年一度的家鄉清明蠶花節是最熱鬧的。 頭清明,四鄰八鄉的人們不約而同地來到位于浙北杭嘉湖平原的江南風情小鎮——含山。通往山上的路人山人海,寬闊的山門被堵得水泄不通,場面蔚為壯觀。 含山祭蠶神風俗由來已久,歷史淵源深遠,最早可追溯到唐代,歷宋明清而益盛,代代相傳,在家鄉人心中留下了深深的烙印。每逢此時,十里八鄉的男女傾家出動,上山祭神,熱鬧程度不亞于穆斯林在麥加朝覲。 含山的祭蠶神活動分為頭清明、二清明、三清明,從開始到結束,要鬧上十來天。傳說蠶花娘娘在清明節化作美麗的村姑,來到含山,在山上留下“蠶氣”。誰能到含山踏青者,誰就會把蠶花喜氣帶回家,得到蠶花“廿四分”。因此,四面八方的蠶農每年清明都爭相上含山。青年男女更是穿上節日盛裝,乘船或趕路或搭車結伴前來。到山上購得蠶花數朵,別在發髻、掛在胸前,或插在帽沿或插在甘蔗上,任姑娘們跳起來攀摘,摩肩接踵,相互逗趣。民間流傳一種說法,蠶花軋得越鬧猛,蠶氣越旺,就越是會帶來好兆頭。 祭蠶習俗源于一個古老的美麗傳說,當地蠶農認為含山是蠶花娘娘圣地,修建了蠶花娘娘廟,每年舉行隆重祭蠶活動,祈求蠶繭豐收,期待帶來好運。植桑養蠶是杭嘉湖地區的傳統農業,歷史悠久,錢山漾發掘出土新石器時代的碳化絹片,三國時有“吳綾蜀錦”之名,宋時有“湖州絲遍天下”之說,近代南潯所產輯里湖絲獲得首屆世博會金獎,馳名中外。蠶桑絲織經濟價值較高,養得一季蠶,可抵半年糧,蠶繭成為當地村民主要經濟收入。穿越歷史長空,人們對蠶桑寄寓美好的愿望,演繹出種種蠶神祭祀風俗。 離開家鄉三十多年,我感到家鄉面貌發生了翻天覆地的變化,家鄉人致富理念和傳統觀念也在悄然發生變化。現在的蠶花節,大多數人是沖著熱鬧去的,年輕人踏青郊游的心理更甚。清明草木蔥蘢,滿目翠綠,明媚陽光照在臉上暖洋洋,一邊體驗爬山的愉悅,一邊欣賞衣著光鮮的男男女女,很是愜意。 1993年,原本是民間自發的蠶事風俗活動,被正式定為湖州的“蠶花節”。活動項目有祭蠶神、踏青、軋蠶花、搖快船、吃蠶花飯、評蠶花姑娘等,如今已成為浙江省民間節慶的重要組成部分,每年吸引大批中外賓客前來參加這一節慶圣典。對于故鄉,我一直在相望相守中細數點滴變化,除了為之歡欣鼓舞,更期待家鄉明天更美好。 清明植綠 文/劉蘭麗 清明一到,沉睡了一個冬季的人們便開始新一年的春耕播種。女人們拿起鋤頭,把荒廢了一個冬天的菜園子雜草鋤凈,土地翻新,男人們從豬圈里挑出一擔擔肥料撒在菜地里。大家互相配合,把沉寂的土地煥然一新,種下了各種蔬菜種子和小苗,也種下了對生活的熱愛與希望。 清明時節,萬物復蘇,春陽高照,是植樹造林的大好時光。上世紀80年代,在我們那偏僻的小山村里,樹木是生火煮飯必不可少的柴火。亂砍亂伐,山上的樹木日漸趨少。隨著生活水平的提高,人們對生活質量有了新的追求,對“美”也有了更深的理解。除了建造漂亮的房屋外,還希望有綠葉紅花的襯托。于是,每年清明時節,人們便在房前屋后種上各種果樹、風景樹,讓自己的生活多一些詩情畫意。 每到清明前后,村里會購回一大批樹苗分發給各家各戶。領到樹苗后,大家自覺地拿起工具,帶上樹苗在公路兩邊、空地或是山坡上忙乎開來。男人們穿上單衣、膠靴,挽起袖子,在手上吐上一口唾液,雙手一搓,掄起鐵鍬挖起樹坑來;女人們挑水灌溉;小孩子們在玩鬧戲耍之余幫忙端茶送水、扶樹苗。忙碌了兩三個小時,大家累得氣喘吁吁,汗流浹背。人群中不知誰吆喝一聲,大家便聚攏來,有的脫掉一只鞋子當坐墊,有的坐在鍬把上,有的席地而坐。扯起衣角擦臉上的汗水,邊“咕咚、咕咚”地喝水邊卷起草帽當扇子扇風,不時東家長李家短的聊上幾句,嘴里還忙不停地吞云吐霧,那場面好不熱鬧。雖然累,但看到那一排排剛種下的翠綠的小樹苗正迎風搖擺,內心卻是無比快樂和滿足。 經過多年的努力,家鄉原本荒廢的山坡上,樹木郁郁蔥蔥,枝繁葉茂。每到春暖花開之時,放眼望去,田野上草色青青、楊柳依依、桃李競艷,讓人的內心涌起一股莫名的喜悅與感動。長者們逐年離世,但后輩們還會繼續將植樹造林傳承下去,一代又一代…… 如今,每到清明,家鄉父老鄉親那揮汗如雨的背影就在我眼前不停地閃現。還有山坡上那一排排剛冒出新葉的樹木,它們在向我招手,召喚著我回去。 清明絮語 文/楊文斌 一 與步入中年的人一樣,我越來越喜歡回老家。 為什么總想回老家?因為老家是生命的原點,是成長的時空,因為老家有祖先的墳墓,有血脈的流動。因為老家的時光,不是刻在鐘表上的;因為老家的生活,才是真正的人間煙火。 是的,我喜歡老家的散漫、雞毛蒜皮,我著迷老家的慵懶、無所事事。在老家,不用按時起床、到點上班;在老家,不用坐在鋼筋混凝土里苦挨時光,不用戴上面具、裝模作樣;在老家,不用呼吸被污染的空氣,不用吃喝被污染的食物。在老家,可以晾曬發霉的心情,可以吹亮白的風,可以看真正的花…… 二 在老家,有我的七大姑八大姨,有我的父母雙親。 雖然椿萱并茂,但他們在一日一日老去,不以人的意志為轉移,讓人束手無策。趁著他們身體康健,我從不放棄每一次回老家的時機。甚至還想方設法,能多待一天是一天,多住一晚是一晚。 一個人如此眷念故土、父母,大概也說明他已告別青春,步入中老年,已經自覺不自覺的將自己納入到某種輪回之中。 三 喜歡在老家的時光,喜歡老家的生活形式、生活節奏和生活內容。懷著虔誠,細致入微、認真莊嚴地準備一餐飯,就是一天中最重要的內容。人如螻蟻,忙忙碌碌,忙的目的,首先是為了一張嘴。在物質匱乏的年代如此,在物質豐富的年代亦如此。只是繁忙的快節奏塵蔽了生活的內質,總是一包方便面就打發了自己的腸胃。回到老家,跟著父母重溫儀式一樣的一日三餐,重新確認生活的目的與要義。 年少時總是向往外面的世界,到了一定的年齡,卻厭倦漂泊,只想回歸。狂飆突進的青年時代,盼望自由,我就是我,到了中年,卻發現我不是我,我是家族中的一個鏈條,是親族血脈延續中的一環,是生命基因接力賽中的一棒。 四 清明時節,有多少浪子皈依姓氏?有多少耄耋老人祭拜先祖?有多少子孫認祖歸宗?回到老家,回到泥土,回到生命最本真的形態。 源于泥土是起點,化為泥土為終點,終點和起點是一個點,其運行的軌跡是一個圓,一個不那么圓滿的圓。每個人都命中注定,從起點回到終點,遵循軌跡運轉,不可違逆。只不過有的圓大,有的圓小而已。 清明,是一種儀式;清明,是一種緬懷;清明,是一種親情的集結;清明,是一種血脈的確認;清明,是一種精神的還鄉……面對荒草萋萋的一跪,天地清明。 >>>更多美文:好文章

一望無際看寰宇, 萬水千山若等閑。 百步九折生陡轉, 人間不免路行艱。 【作者】永州四中 潘天橋 2020.8.22. >>>更多美文:格律詩

有一種情懷叫懷舊,有一種美好叫回憶。 歲月匆匆,人生如夢。有夢想,敢作為,開心少年時。 偷得浮生半日閑,品一杯清茶,聽一曲老歌,回憶一下小時候的愉快往事,心中自然而然會涌起一種莫名的感動。或許會有點傷感,或許會有點激動,或許這就是美好的回憶,妙曼的人生,愜意的情懷。 人,到了一定的年紀,總會有一顆懷舊的心。 懷舊是對往事的回放,往事是美好的短暫時光。讓人能輕松回到青春年少時光,比如去見一下過去的自己和朋友,與過去的歲月打個照面,照亮自己現在的生活。如此往事,多么美好。 人生中出現的一切,都無法占有,只能經歷。我們只是時間的過客,總有一天,我們會和所有的一切永別。 深知這一點的人,就會懂得:無所謂失去,而只是經過而已;亦無所謂得到,那只是體驗罷了。 經過的,即使再美好,終究只能是一種記憶;得到的,就該好好珍惜,然后在失去時坦然地告別。 歲月的痕跡,總會淺釋一些人生沉淀之后不一樣感悟。 昨天不過是今天的回憶,明天希望是今天的夢想。 畢竟,往事還有一點親切,無法用準確的文字表達,只可意會。 用心甘情愿的態度,過隨遇而安的生活, 你在,世界就在;你好,世界美好! 唯愿心田常植繁花,生命時時如沐初夏! >>>更多美文:心情隨筆

FFG15cEFE15VE

留言列表

留言列表